La lévitation, de Paul Kawczak

Revue «Le Sabord»

Revue «Le Sabord»

Le Sabord a pour mission d’allier littérature et arts visuels par l’entremise d’une rencontre entre les deux arts. La lévitation, nouvelle de Paul Kawczak parue dans le numéro 116 («Enchantement»), s’intéresse au thème d’une manière aussi unique qu’inventive. Le texte de l’écrivain est jumelé au travail de l’artiste visuelle Elisabeth Picard, qui aborde l’enchantement de façon imaginative et accomplie. Une invitation créative à «léviter» entre terre et éther!

Ce texte est présenté en collaboration avec la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Une nouvelle de Paul Kawczak

L’humanité, sans le savoir, avait atteint l’extase à laquelle elle était destinée.

Un lundi matin d’avril, tous les êtres humains de la Terre, à l’exacte même seconde, se mirent à léviter à une centaine de mètres du sol.

Ils lévitaient. Ils ne volaient pas. Ils demeuraient immobiles. Légèrement ballottés par le vent. Du moins, celles et ceux qui étaient à l’extérieur à la seconde précise de la lévitation. Les personnes se trouvant dans un espace fermé avaient été assommées par les plafonds. Plusieurs étaient mortes. D’autres, blessées, évoluaient dans les intérieurs comme des ballons d’hélium. Les pieds dans le vide, elles essayaient par différents moyens de rejoindre le sol. Certaines avaient tenté de sortir par une fenêtre, une porte, ou toute autre ouverture, et s’étaient envolées à leur tour, pour léviter, immobiles ou presque, à une centaine de mètres dans les airs. Les animaux étaient demeurés fidèles à la gravité. Des chiens aboyaient. «Ssshhtt! Ssshhtt! Tais-toi! Tais-toi, Truffo!»

Certaines personnes, en s’attachant à toutes sortes de cordes, avaient tenté de ramener à terre des lévitants. D’autres, envolées dans les métropoles, avaient pu rejoindre des fenêtres de gratte-ciel. D’autres encore, à Paris, avaient redescendu la tour Eiffel en une ascension inversée. D’autres enfin s’étaient agrippées au Christ rédempteur de Rio de Janeiro, d’où elles bénéficiaient d’une vue imprenable sur l’amas splendide d’êtres de toutes conditions et de tous âges suspendus au-dessus de la baie de Guanabara.

En quelques heures à travers le monde, des centaines de millions de personnes avaient été grillées vives sous le soleil. En quelques jours, plusieurs milliards allaient mourir de soif.

C’est, du moins, ce que mon téléphone m’avait appris alors que je flottais à une centaine de mètres du sol. Je manquais de batterie. J’avais eu le temps d’appeler ma mère, et puis plus rien.

Le ciel était gris depuis plusieurs jours au-dessus de ma région natale; j’étais protégé du soleil et je n’avais qu’à pencher la tête en arrière et à ouvrir la bouche durant les nombreuses averses pour boire. Le corps humain peut sans problème se passer de nourriture pendant un mois. Le beau temps me ferait certainement mourir avant. Et si jamais la lévitation s’arrêtait, la chute qui s’ensuivrait me tuerait sur le coup.

J’avais trente-trois ans. J’étais amoureux pour la première fois de ma vie et j’allais mourir. C’était là, dans mon corps, comme l’amour y était également. Une sorte de certitude. La femme que j’aimais s’appelait Juliette Castille et lévitait à une dizaine de mètres de moi, de sorte que nous ne pouvions nous toucher, mais seulement nous parler en haussant la voix. Je pouvais distinguer ses grands yeux verts entourés de noir qui par moments me regardaient, humides souvent, rieurs parfois en dépit des circonstances. Juliette avait vingt-huit ans et allait mourir, assassinée elle aussi par le soleil.

Durant la deuxième nuit de notre lévitation, je pensais à Dinu Lipatti, un pianiste roumain, mort à trente-trois ans lui également. Il avait donné, quelques semaines avant son décès, un récital à Besançon. Il était extrêmement malade; le concert aurait dû être annulé, mais il avait insisté pour jouer. Il avait reçu une injection médicamenteuse en coulisse avant de monter sur scène, qu’il put donner presque en entier à l’exception de la dernière des quatorze valses de Chopin prévues. Avant Chopin, il avait joué à la perfection Bach, Mozart et Schubert. Il était atteint d’un cancer et savait qu’il allait mourir à l’âge de trente-trois ans. Ce fut sa dernière apparition publique.

Mon père était décédé d’un cancer à l’âge de trente-neuf ans. Il avait vécu un an avec la certitude d’une mort imminente. Je me suis depuis souvent demandé ce que cela pouvait faire de vivre ainsi, la mort chevillée au corps, comme réalisée. C’est là, maintenant, réel et de plus en plus proche. Bientôt, vous ne serez plus, et il n’y a pas tellement de raisons d’avoir peur.

C’est très dur de voir la personne que vous aimez mourir devant vous, en lévitation, à une dizaine de mètres. Juliette et moi nous regardions. Nous n’avions plus la force de monter la voix. Alors, nous nous souriions et murmurions: Je suis là. Je t’aime. L’un de nous allait mourir en premier, et l’autre verrait son cadavre flotter, et peut-être être picoré par les oiseaux.

J’avais aimé Juliette tout en premier lieu en raison de la forme de son corps, et plus précisément celle de ses yeux. L’amour véritable doit d’abord passer par la forme du corps. L’amour ne devient vrai que lorsque l’être du corps aimé correspond à quelque chose en vous que vous n’aviez jamais vraiment su comprendre, mais qui vous est révélé. Quelque chose qui est en rapport avec votre disparition. Votre existence s’effondre alors comme une étoile qu’aspire un trou noir, pour le mieux.

Vue de la Terre, l’étoile paraît immobile, stoppée nette dans le temps, mais en réalité elle se déchire avec violence. Il en va de même d’un être amoureux observé d’une autre perspective que la sienne. Deux êtres amoureux deviennent des miroirs jumeaux tandis qu’ils disparaissent. Comme dans La mort des amants, de Baudelaire, sur lequel un ami et moi nous étions entraînés au commentaire de texte dans la vieille cour de la fac de lettres, rue Mégevand.

Usant à l’envi leurs chaleurs dernières,

Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,

Qui réfléchiront leurs doubles lumières

Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,

Nous échangerons un éclair unique,

Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux […]

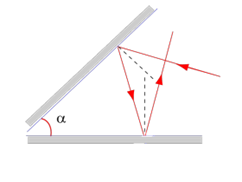

Les vrais amants disparaissent toujours. Ils deviennent deux miroirs, mais non parallèles, de sorte que leur lumière s’échappe vite de l’espace de désir qui les unit. Un peu comme ceci:

Juliette et moi avions connu cet amour. Nous étions désormais unis en miroir, à une centaine de mètres du sol, proches de nous éteindre. Mourir ainsi, quasi symétriques et élevés, était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, à cela près que nous aurions aimé que ce fût à la fin de notre amour et non pas en son commencement. Mais peut-être était-ce déjà la fin, et le monde, voulant nous épargner la longue et laide descente qui suit les sommets amoureux, nous faisait mourir en miroir parmi l’humanité lévitant.

Un ciel bleu extraordinaire vint annoncer notre souffrance et notre mort.

Que reste-il à dire d’autre qui vaille la peine? Le vent soufflait parfois et chuchotait des choses douces, des choses sur les bébés que nous avions été, Juliette et moi, sur l’odeur de notre peau.

Un jour, nous nous sommes endormis très faibles. Nous avions perdu le sens du temps.

Lorsque je me suis réveillé, j’ai peiné à revenir à moi. Je vis Juliette, très pâle, qui me souriait de ses yeux merveilleux. Nous allions nous rendormir.

Et nos cœurs s’arrêteraient.

Vous avez aimé ce que vous avez lu? Ce texte est tiré du numéro 116 de la revue Le Sabord.

Photo de l’auteur: Stéfanie Requin Tremblay